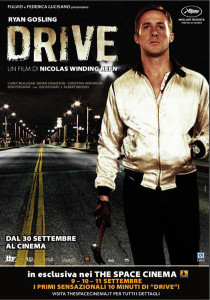

DRIVE: MERAVIGLIOSA PARABOLA ESISTENZIALISTA DIRETTA DA REFN

La domanda più ricorrente degli ultimi anni è rimbalzata nella mia testa sempre identica e petulante. Quanti film all’anno posso davvero definire eccellenti? Diciamo due? Troppo ottimista. Uno solo? Molto probabile, specie nella media voto che vede centinaia di pellicole perdersi nella foresta delle grandi mediocrità, dell’appena sufficiente, del sei politico. Non è questo il caso che stiamo analizzando, questa è l’eccezione che conferma la regola, questo è Drive di Nicolas Winding Refn. Un grandissimo film, finalmente.

La domanda più ricorrente degli ultimi anni è rimbalzata nella mia testa sempre identica e petulante. Quanti film all’anno posso davvero definire eccellenti? Diciamo due? Troppo ottimista. Uno solo? Molto probabile, specie nella media voto che vede centinaia di pellicole perdersi nella foresta delle grandi mediocrità, dell’appena sufficiente, del sei politico. Non è questo il caso che stiamo analizzando, questa è l’eccezione che conferma la regola, questo è Drive di Nicolas Winding Refn. Un grandissimo film, finalmente.

Intenso fino allo spasmo, la storia quasi muta di un ragazzo-pilota e della sua parabola nella malavita di Los Angeles, quasi per caso, poco a poco in un’immersione cinematografica di alto livello che saccheggia il cinema del passato (da Walter Hill a Wayne Kramer) e lo fa in maniera magnifica, come un innamorato che legge poesie di grandi prosatori, omaggiandoli. Refn assimila tutta la sensibilità europea riversandola nell’anima all american del suo girato urbano, negli occhi profondi del neodivo Ryan Gosling e nel pulp di alcune sequenze che esaltano luci e fotografie.

La storia di Driver, stuntman di giorno e autista per criminali di notte, sfocia nell’esaltazione della violenza metropolitana, attraversando generi e attimi di grande tensione che regia e sceneggiatura tendono ad esaltare attimo dopo attimo, sorretti da una colonna sonora da brividi che riporta in auge, spolverandola da cassetti troppo sigillati, i canoni estetici della beat generation quale incavo perfetto della narrazione.

Non basta? Nella pellicola dell’autore di “Pusher” il gusto retrò ben si sposa con i caratteri da film gangster che improvvisamente esplodono a metà della storia e ne cambiano inesorabilmente le sorti. L’amalgama delle sequenze d’azione alternate a quelle più suggestive, dove prevale il dramma, funziona perfettamente e non lascia spazio ad eccessi di fantasia, scorrendo diretta sui di un racconto ben congegnato.

Nell’attesa risoluzione dell’ultimo atto, senza coupe de theatre, ma con la necessaria curiosità di conoscere il finale di un lavoro esaltante. Senza patemi, ma con la fredda consapevolezza che circonda il nostro protagonista. Evidente la morale quindi, violenza chiama violenza e ancora sangue, anche quando l’emotività è azzerata ai minimi termini e le immagini fanno da contesto completo al teatrino dell’espiazione.

Incentrata sull’unico vero personaggio in scena. Un samurai solitario che porta lo stecchino in bocca come una katana nel kimono americano.