Il termine Devadasi, che significa serva di Dio, è usato in India per indicare le donne che, secondo un’antica usanza religiosa, vengono date in sposa alla divinità del Tempio. Inizialmente dedite soprattutto alle arti e alla danza le Devadasi sono diventate, con la decadenza dei templi, delle prostitute. Come lo è la giovane protagonista del corto, costretta a prostituirsi in un angusto e buio sottoscala. Le fa visita un altrettanto giovane uomo la cui vita è priva di ogni forma di gioia. Le loro esistenze sono in bianco e nero ma il loro incontro, forse, le cambierà per sempre…

Il termine Devadasi, che significa serva di Dio, è usato in India per indicare le donne che, secondo un’antica usanza religiosa, vengono date in sposa alla divinità del Tempio. Inizialmente dedite soprattutto alle arti e alla danza le Devadasi sono diventate, con la decadenza dei templi, delle prostitute. Come lo è la giovane protagonista del corto, costretta a prostituirsi in un angusto e buio sottoscala. Le fa visita un altrettanto giovane uomo la cui vita è priva di ogni forma di gioia. Le loro esistenze sono in bianco e nero ma il loro incontro, forse, le cambierà per sempre…

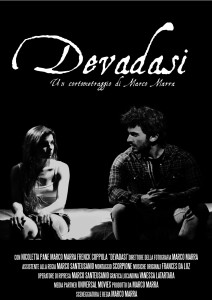

Il cortometraggio è scritto e diretto da Marco Marra, regista dell’horror White Eyes, di cui abbiamo già parlato in questa rubrica, selezionato a numerosi festival internazionali e proiettato all’ultima edizione del Latinacomics. Marra è autore anche della webserie sentimentale Asso, per la quale si è aggiudicato il premio come Miglior Attore Protagonista in una serie romantica ai Rome Web Awards dell’anno scorso. Il filmaker è protagonista del suo corto anche in questo caso, accompagnato da Nicoletta Pane, attrice ricorrente nei suoi lavori; così come Frenck Coppola, qui nei panni del suo “protettore”.

Come si può notare già dalla locandina, parte del corto è in bianco e nero, tecnica adottata da molti autori di cortometraggi indipendenti, che invece latita sul grande schermo, almeno in epoca contemporanea, più per questioni di attrattiva spettatoriale che per preferenza registica. Non è un caso che quando la si usa faccia quasi scalpore, vedi il celebre caso del pluri-premiato The Artist. Secondo tecnici e studiosi, invece, fin dall’avvento del colore, il bianco e nero rimane sempre un metodo piuttosto efficace per infondere la propria visione autoriale, nel ricercare la giusta espressività ora negli attori, ora nella costruzione dell’inquadrata. Lo aveva capito il Nolan degli esordi, adottandolo in Following e riproponendolo nell’iconico Memento. Scelta quindi legata innanzitutto all’estetica e a un certo sperimentalismo, che d’altro canto spesso può risultare gratuito e fine a se stesso. Non cade in questo tranello Marra che piuttosto sceglie di usarlo abilmente solo nei primi minuti, per poi inserire improvvisamente note di colore a suggellare il primo contatto tra i due protagonisti. Marra, dopotutto, è anche autore della fotografia e risulta chiaro l’intento squisitamente narrativo che fa delle luci, dando colore sempre più gradualmente, sfociando nella maniera più vivida nel risplendente finale, esattamente di pari passo con la vita e l’esistenza dei due amanti ritrovatisi.

Intende essere più ambizioso, afferma esplicitamente Marra, e lo fa non solo con le parole. In maniera autoriale e personale, il regista gioca coi silenzi e soprattutto con gli spazi della messa in scena. All’ambientazione del racconto, disastrata, sporca e angusta, affida così l’onere di rendere la condizione altrettanto deprimente della ragazza. Il luogo dell’azione è anche l’unica continuità narrativa, mentre è assente quella temporale. Nei cortometraggi, si sa, il tempo è tiranno e la sfida è sempre quella di riuscire a raccontare una storia lineare nell’arco di una decina di minuti, cercando di risultare comprensibile. Il filmaker affronta tutto questo con dialoghi ridotti al minimo, un montaggio semplice e consequenziale, facendo parlare le immagini, seguendo un’intrigante logica del non visto e del non detto, che comunque appare chiara e ben accessibile. Lo spunto autoriale si nota nella cura delle inquadrature, nella loro successione scandite dalle altrettanto minimali musiche, spiccatamente indie, originali e ad opera di Frances Da Luz, che crescono raffinatamente d’intensità, così come le luci e i colori e insieme a loro i protagonisti.

Malgrado la terminologia indiana, per sua stessa ammissione, Marra si rifà al cinema orientale e in particolare alle opere di Kim Ki-Duk, e si vede. Non solo dal punto di vista della narrazione, appunto minima e perlopiù priva di dialoghi, ma nell’uso dei corpi, della loro fisicità e nella loro iterazioni, e sopratutto nella stessa visione della società, violenta e brutale. Col regista de L’Isola, Devadasi non condivide però, naturalmente, lo stesso gusto per l’eccesso, né tantomeno lo stesso pessimismo, dato il finale colmo di rivalsa. In questo senso, nella nella particolare ambientazione e nella gestione del rapporto dei protagonista, tra sipari che dovrebbero essere dediti a fulgidi spettacoli ma che in verità rivelano una realtà ben più atroce, e l’atmosfera fatta di silenzi e di disagio esistenziale, è impossibile non pensare al Paris, Texas di Wim Wenders, datato 1984 e alle indimenticabili scene che consumano l’incontro tra Travis e Jane (o, almeno, nei suoi primi istanti). Wenders e Ki-Duk sono solo alcuni dei nomi storici per il cinema indipendente e pesanti eredità per chiunque gli si voglia affacciare, ma Marra non sembra temere il confronto, concentrandosi sul raccontare una storia, ben consapevole del mezzo, facendo semplicemente “cinema”: qualità sempre più rare e, per questo, da non sottovalutare affatto.