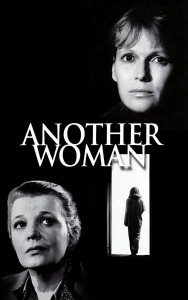

CON UN’ALTRA DONNA WOODY ALLEN HA REALIZZATO LA SUA PELLICOLA PIÙ INTIMAMENTE BERGMANIANA

Un dramma psicologico datato 1988, considerato dalla critica il ritratto di donna più maturo della carriera di Woody Allen. Il regista scelse Sven Nykvist, direttore della fotografia del cineasta svedese Ingmar Bergman, per omaggiare il maestro del cinema psicologico e del dramma esistenziale. È proprio la fotografia dai toni cupi e spenti, simili in particolare a quelli di Sinfonia d’autunno di Bergman, nell’avvolgere i personaggi nel buio, ad essere l’aspetto più rilevante dal punto di vista estetico, rendendo magistralmente in immagini il mondo interiore della protagonista, fatto di ricordi e rimpianti, e la sua vita ormai vuota e priva di stimoli.

Un dramma psicologico datato 1988, considerato dalla critica il ritratto di donna più maturo della carriera di Woody Allen. Il regista scelse Sven Nykvist, direttore della fotografia del cineasta svedese Ingmar Bergman, per omaggiare il maestro del cinema psicologico e del dramma esistenziale. È proprio la fotografia dai toni cupi e spenti, simili in particolare a quelli di Sinfonia d’autunno di Bergman, nell’avvolgere i personaggi nel buio, ad essere l’aspetto più rilevante dal punto di vista estetico, rendendo magistralmente in immagini il mondo interiore della protagonista, fatto di ricordi e rimpianti, e la sua vita ormai vuota e priva di stimoli.

Un’altra donna è un film sul tempo, sulla malinconia, una riflessione sull’essere, sulla vita e sui ricordi della giovinezza, fase ormai passata dalla protagonista che ha appena compiuto cinquant’anni. In una scena del film infatti la sentiamo affermare con malinconia che superati i trenta nulla le sembrò cambiato, stessa cosa per i quaranta, ma i cinquanta sono stati un “trauma”. Direttrice della facoltà di filosofia, amante dell’arte e della pittura, scrittrice che non riesce ad iniziare un nuovo romanzo, metafora dell’impossibilità di riprendere in mano la sua vita. Prende in affitto un appartamento in cui dedicarsi all’attività di operaia della mente ma non appena vi entra e si siede per cominciare a lavorare ecco che ode una voce e poi un’altra provenire dall’appartamento affianco dove si trova lo studio di uno psicoanalista. Sono le sedute dei pazienti che, se inizialmente sembrano disturbare il suo lavoro, più in là cominciano ad attrarla. Specialmente quelle di una donna incinta (Mia Farrow), simbolo di una nuova nascita, un nuovo inizio, una nuova vita. Cosa lontana dalla protagonista, Marion (Gena Rowlands), che nel corso del film scopriamo aver abortito perché un figlio secondo lei avrebbe posto fine alla sua carriera di intellettuale.

Mentre la donna incinta, portatrice di vita, incarna dunque il concetto di speranza (il suo nome è Hope), nonostante le angosce che confida allo psicologo, la razionale Marion contrariamente altro non è che una pulsione di morte, incarnando così il fallimento, se non di certo professionale, sicuramente dal punto di vista delle relazioni umane. Le sedute di Hope hanno un certo effetto su Marion, sembrano svegliare i suoi sentimenti. Così in lei emerge la malinconia per i tempi passati, mentre i rimorsi e rimpianti per le scelte non fatte e sbagliate riempiono il suo presente vuoto e distratto (non si rende conto, almeno finché non lo vedrà con i suoi occhi, che il marito la tradisce).

Il romanzo che non riesce ad iniziare infatti è il correlativo oggettivo della vita della protagonista, bloccata in un momento di crisi esistenziale. La voce fuori campo che ci accompagna dall’inizio alla fine, tra ricordi, sogni e pensieri, è un flusso interiore che scandisce il ritmo dell’anima e punteggia il film di malinconia. Decisiva chiave di lettura è un interrogativo che Marion si pone per la prima volta nella sua vita, ovvero “se il ricordo è qualcosa che hai o qualcosa che hai perduto” con cui, grazie alle riflessioni scaturite da un’altra donna (Hope), sembra infine ritrovare la serenità nel riconciliarsi con il passato, con la donna che è stata, la donna che avrebbe voluto essere e anche con la donna che è.